〜“解決すべき本質”に迫る3つのステップ〜

第1章:課題を「見える化」する―現場と外部の視点を交えて

地域の未来を切り拓くには、まず「本当に解決すべき課題は何か」を明確にすることが大切です。しかし、日々現場で奮闘する立場であるほど「何が本当の課題か?」は、意外と見えにくいものです。

そこで有効なのが、住民や事業者だけでなく、行政、外部コンサルタント、異分野の専門家など“第三者の目”を交えた意見交換です。現場の思い込みや習慣を一度“棚卸し”するために、ヒアリング、ワークショップ、アンケートなどを重ねていきます。

大切なのは「困っていること」だけでなく「地域が秘める可能性」や「まだ気づいていない強み」までリストアップすること。多様な立場の声を丁寧に集めることで、地域にとっての“本質的な課題”が少しずつ浮かび上がってきます。

第2章:「課題だらけ」から抜け出す―優先順位をつける思考法

課題をリストアップすると、つい「どれも大事、全部やらなきゃ…」と感じてしまいがちです。しかし、リソース(人材・予算・時間)は限られています。

ここで必要なのが「インパクト」と「実現可能性」の2軸での“仕分け”です。

例えば、

・すぐに始められて、地域全体に効果が波及しやすいもの

・外部資金や専門人材があれば大きく伸ばせるもの

・今やらなければ将来大きな損失につながるもの

…などを客観的に比較します。

その際も“外部の人”の冷静な視点が効果的です。外の立場だからこそ、感情や既存の力関係にとらわれず、「いま本当に手を打つべき課題」を整理できるのです。

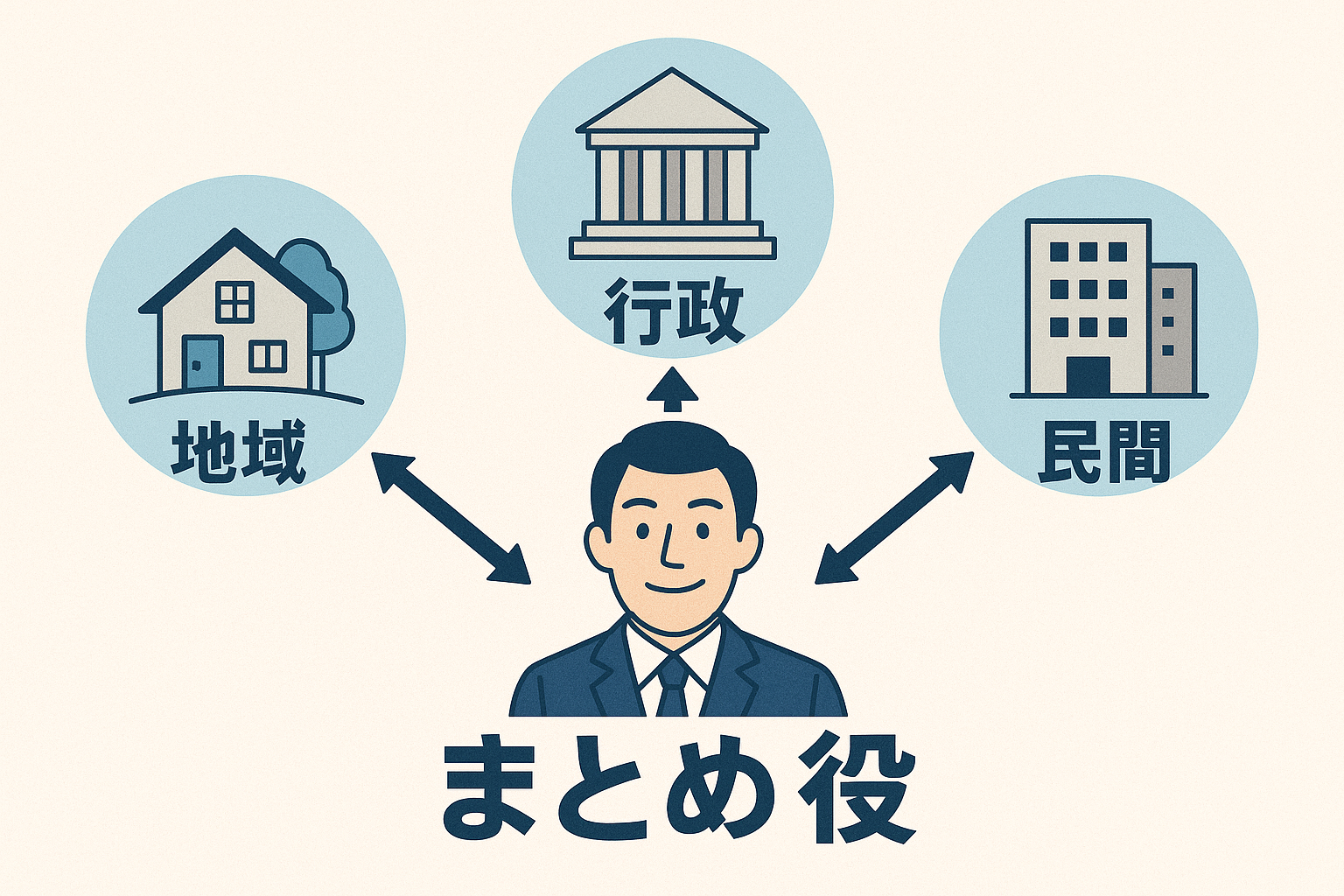

第3章:連携が生む成果と、まとめ役としてのJASA

地域が本気で前進するためには、「課題抽出」→「課題の仕分け」→「優先順位を決めて実行」という流れを“誰かがまとめる”ことが不可欠です。しかし現場の当事者だけでは、遠慮や思い込み、関係性のしがらみから動きが止まってしまうことも多々あります。

こうした時に力を発揮するのが、日本エリアマネジメント支援協会(JASA)です。私たちJASAを運営する株式会社DCMは、「インバウンド」「DX推進」「キャッシュレス」を軸に、自治体や企業の課題整理と実行を支援してきました。

その一例が、京都市と銀聯国際日本支社との連携です。2022年から両者の共同ミッション事務局を担い、3つの分科会を運営。2024年1月には、日本国内で初めてとなるUPI(銀聯国際)と自治体の包括連携協定の締結が実現しました。さらに、オーバーツーリズム対策の一環として「銀聯アプリ内にマナー啓発コンテンツ」を開発し、行政との新しい協働モデルを築いています。

このように、外部の第三者や中立役が入ることで、課題の見える化と優先順位付け、そして実現に向けた連携がスムーズに進みます。JASAは今後も地域・行政・民間をつなぐ“まとめ役”として、全国の地域連携事業を伴走してまいります。