1.補助金で始まる“DX風”の導入に、現場は戸惑っている

全国で「DX」の導入が叫ばれ、さまざまなデジタルツールやシステムが地域に入ってきています。

しかし現場では、「結局、誰も使っていない」「紙の資料と口頭説明に戻った」という声をよく耳にします。

その背景には、補助金ありきの導入や、流行に乗った“かたちだけ”のDX化があるからではないかと感じます。

本来DXとは、業務の効率化や地域課題の解決に向けて仕組みを変える取り組みのはずです。

ところが一部では、「とにかく導入すること」自体がゴールになってしまい、現場の運用や実情が置き去りにされているケースが見受けられます。

特に地方の現場では、日々の業務に追われるなかで「ツールの使い方を覚える時間がない」「問い合わせ対応で仕事が増えた」といった負担感も少なくありません。

形式的な導入ではなく、現場の声を反映した“使えるDX”でなければ、期待どころか不信感が残る結果になってしまいます。

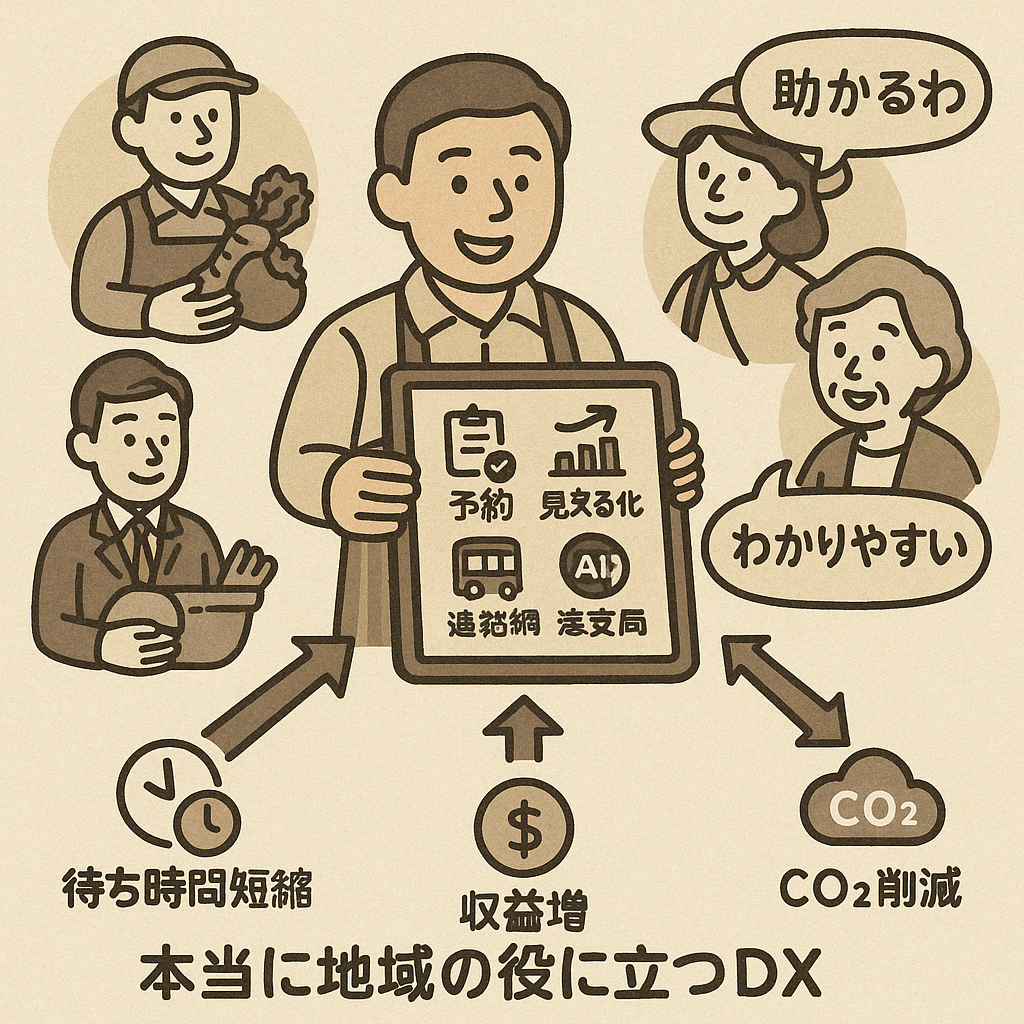

2.地域に根づく「使われるDX」とは何か

本当に地域の役に立つDXとは、「現場で使い続けられるもの」であることが第一です。

そのためにはまず、ツールを入れる前に「何に困っているのか」「何が煩雑なのか」などの「課題の整理」と「丁寧なヒアリング」が欠かせません。

たとえば、

– 誰が(どの立場の人が)、

– いつ(どの業務のタイミングで)、

– どのように使うのか。

– それによって何の手間が減り、何が改善されるのか。

こうした具体的なイメージが共有されていないまま、ツールだけが先に導入されると、「誰のためのものか分からない」状態になり、結局、使われなくなってしまいます。

また、使う人のITスキルやリテラシー、操作習慣、ネット環境の違いなども考慮に入れる必要があります。

「現場で本当に必要とされる仕組みとは何か」を、導入前に立ち止まって考えることが、成功の第一歩です。

3.導入よりも“使い続けられる設計”が大事──JASAの伴走視点

JASAでは、DXの本質を「導入すること」ではなく、「地域に根づいて、使い続けられること」に中点を置いて、ヒアリングを行います。

特に地域では、都市部のように情報システム部門があるわけでも、専任のICT人材がいるわけでもありません。

だからこそ、外部ベンダーにすべてを任せるのではなく、“自分たちの仕事にフィットする手順や使い方”を一緒に考えることが重要になります。

JASAは、補助金の活用やツールの選定といった初期の課題抽出を行いますが、

– 現場での運用設計

– 利用後の効果検証

– 利用者との対話による改善サイクル

といった「使いながら育てる支援」に力を入れてまいります。

ツールが“地域の道具”として本当に活きるように。

JASAはこれからも、現場の皆さんと共に研究し、一方的な導入支援ではなく、“運用支援”を重視したDXの仕組みづくりを、サポートいたします。

2025年7月16日

次回予告

次回 #007では、「“連携協定”は、地域の言葉で語られているか?」

──形式だけに終わらない“中身ある連携”を、具体事例とともに考察します。

【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】

JASA 日本エリアマネジメント支援協会

info@japan-asa.com