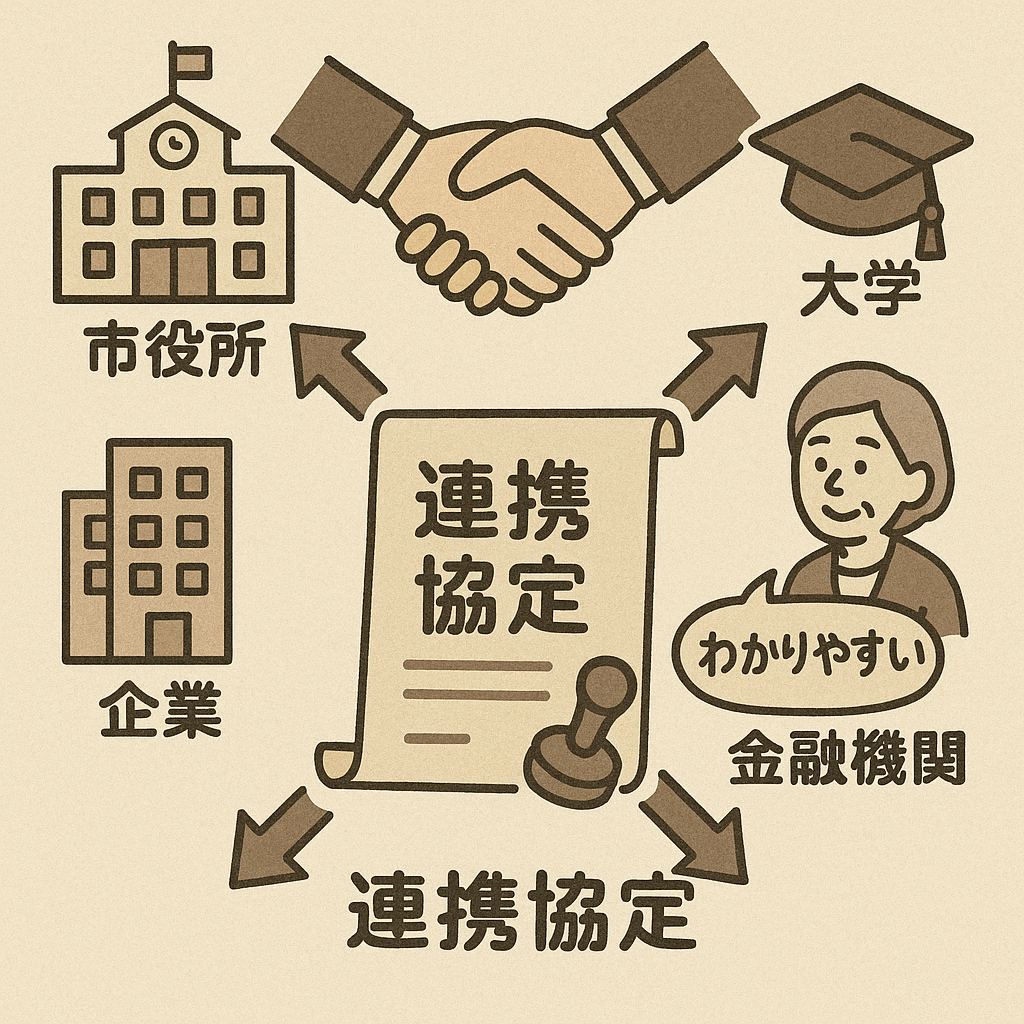

1.形式としての“連携協定”が増えている

近年、行政と民間企業、大学、金融機関などとの間で結ばれる“連携協定”は急増しています。それ自体は歓迎すべき動きですが、現場からは「結んだだけで終わっている」「中身が見えない」といった声も多く聞かれます。

特に地域住民や現場担当者にとって、“連携協定”という言葉が具体的に何をもたらすのか、見えにくいまま進行する事例も散見されます。つまり、連携の“形式”はあっても、連携の“実感”が伴っていないのです。

これは、行政や企業の視点が先行しすぎて、地域の当事者が置き去りにされていることの表れとも言えます。

2.地域の言葉で語られる協定へ

本当に意味のある連携とは、協定文書の中だけで完結するものではありません。むしろ重要なのは、「その協定が地域のどの課題とつながっているのか」「現場にどんな変化をもたらすのか」を住民や関係者が“自分ごと”として理解できることです。

例えば、「高齢者の移動課題に取り組むために地元タクシー会社と協定を結んだ」のであれば、その効果や仕組みを住民説明会やSNS等で“地域の言葉”に変換して伝えていく工夫が不可欠です。

協定の目的や期待される成果が地域の言葉で語られることで、ようやく「わたしたちのための取り組み」として受け入れられるのです。

3.JASAの視点と“対話の設計”

JASAでは、協定そのものよりも「その先にある地域との対話の場づくり」を重視しています。協定を起点として、どれだけの人が巻き込まれ、どれだけの行動が生まれたか。

地域の言葉で語られない協定は、やがて忘れられてしまいます。JASAは、協定=スタート地点と捉え、その後の説明設計や“使われるプロセス”を支援してまいります。

協定を「紙で終わらせない」ためには、共有された目標、可視化された行動計画、住民との定期的な確認の機会が重要です。

2025年8月1日

次回予告

次回 #008のテーマは「地域を動かす発信設計の重要性」。

SNSや登壇などの広報活動が“伝える”だけでなく“動かす”設計になるとはどういうことか、事例とともに掘り下げます。

【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】

JASA 日本エリアマネジメント支援協会

info@japan-asa.com