1.「導入したのに使われない」現場のリアル

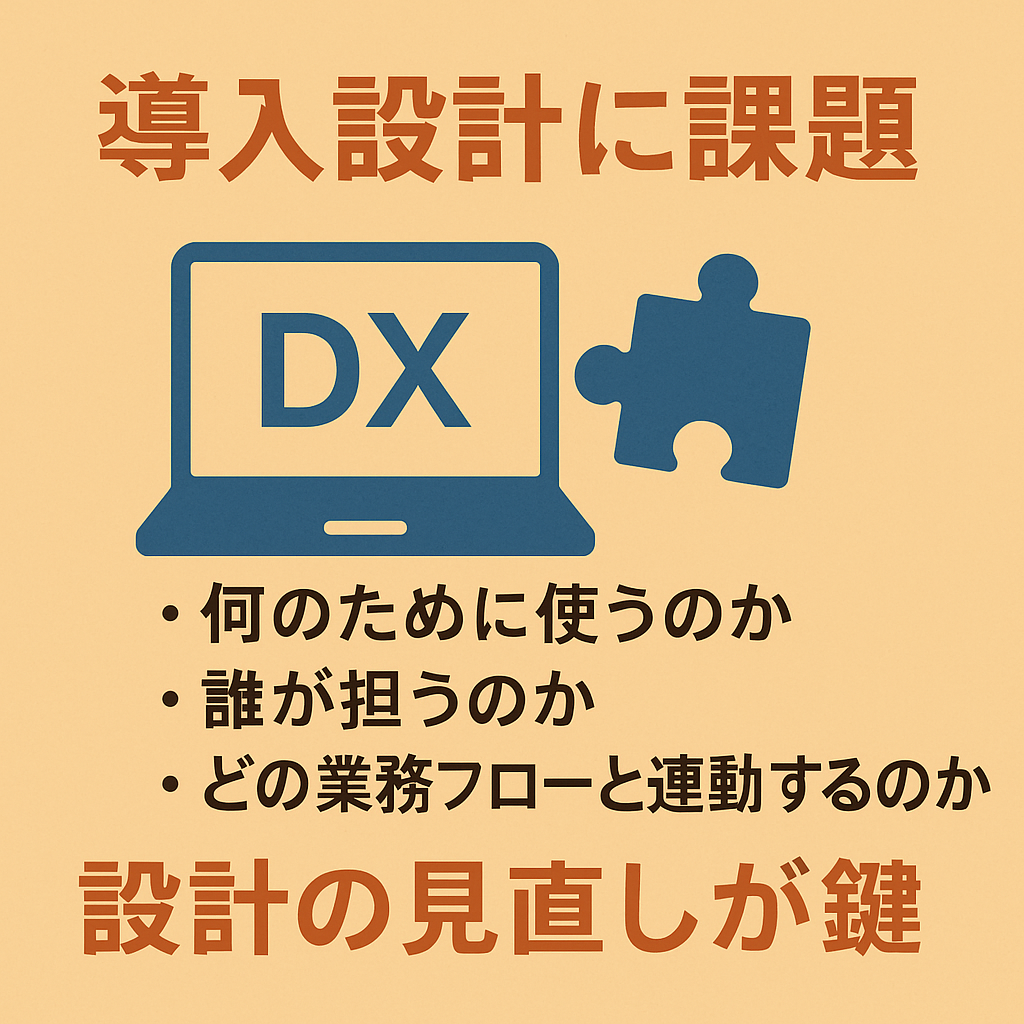

行政や商工団体が主導して進める地域のDX(デジタルトランスフォーメーション)施策は、補助金を活用したITツールの導入や、研修会の開催など、数多くの事例が存在します。しかしその一方で、「導入したけれど使われていない」「使いこなせていない」「そもそも業務に合っていない」という声も、現場では根強く残っています。多くの場合、“導入すること”自体が目的になっており、「使い続けられる設計」や「現場で根づくプロセス」まで設計されていないのです。つまり、「ツールの善し悪し」以前に、“導入設計”そのものに課題がある──これが、定着しないDXの構造的な原因です。導入前に「何のために使うのか」「誰が担うのか」「どの業務フローと連動するのか」を徹底的に可視化・再設計しなければ、たとえ高機能なシステムでも、机上の空論で終わってしまいます。

2.ツールの定着には「設計」と「現場の対話」が必要

DX導入を現場に根づかせるためには、単なる機能説明ではなく、「現場の動き」と「ツールの使い方」がつながっている状態をつくることが鍵です。例えば、小売店や観光施設などでのデジタル予約システムや顧客管理ツールは、管理者だけでなく、現場スタッフの動きにも影響を与えます。

このとき、「現場の声を取り入れずにシステムを導入」すれば、結果的に「余計に手間が増えた」「入力が面倒になった」という不満が生まれ、結局は放置されてしまうのです。

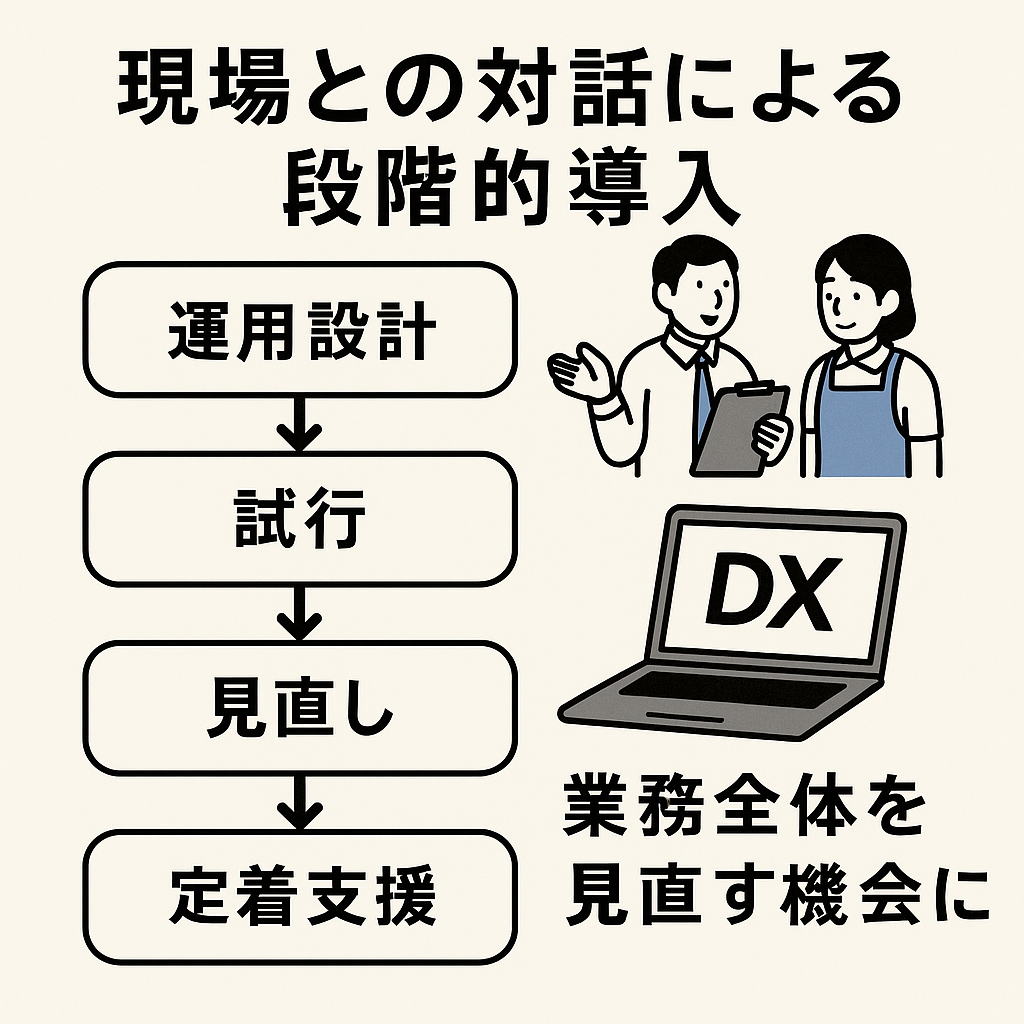

だからこそ重要なのは、“現場側との対話による段階的導入”です。ツールの導入を「運用設計」→「試行」→「見直し」→「定着支援」という流れで段階的に組み立てることで、「使い方の属人化」や「一部の人だけが使える状態」から脱却し、現場全体が自然に使える環境をつくることが可能になります。 さらに、「手が足りないからツールで効率化」と考えるだけでなく、業務全体を見直す機会としてDXを活用する視点も欠かせません。ツールは“自動化”や“省力化”のための手段であり、導入をきっかけに業務の本質を再点検することが、むしろ定着への近道になるのです。

3.JASAの視点と「仕組みの持続性」支援

JASAでは、導入支援だけでなく“運用フェーズを見据えた再設計”の伴走を重視しています。導入しただけで成果が出ない時こそ、見直しのチャンス。使いづらさの声、運用者の疑問、不安、慣れ──そうした“現場の気配”を拾い直すことが支援の出発点になります。

また、JASAは「部分最適の積み重ねが、結果として全体最適に近づく」という考え方を大切にしています。すべてを一度に変えるのではなく、“ひとつの業務がきちんと動くこと”を基盤に、着実な改善を積み上げていく。

定着しないDXの先にあるのは、“使いこなせる地域”。その構築に向けて、JASAは仕組みと教育の両面から伴走してまいります。

2025年10月16日

次回予告

次回 #013のテーマは「自治体と民間が“対話できない”理由を解く」。

連携が進まない本当の原因を構造的に分析し、“対話の設計”の必要性を考えます。

【お問い合わせはこちらまでお願いいたします。】

JASA 日本エリアマネジメント支援協会

info@japan-asa.com